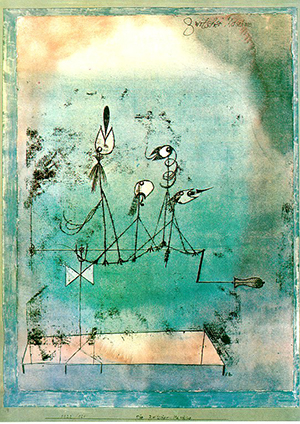

그런데 <지저귀는 기계(Twittering Machine; Die Zwit-schermaschine)>의 새는 그렇게 예뻐 보이지만은 않다. 마치 서커스에 등장하는 어릿광대처럼 익살스러운 표정과 어수룩한 모습이 눈길을 끈다. 오른쪽 끝에 손잡이가 있어 이것을 돌리면 새들이 로봇처럼 움직이며 지저귈 것만 같다. 하지만 그 소리가 진짜 새소리처럼 맑고 밝지는 않을 듯 하다. 빨리 돌리면 노래의 피치가 빨라질 것 같다. 느리게 돌리면 벨트 늘어진 레코드 플레이어에서 나는 소리처럼 될 것 같다. 새들을 묶은 철사의 길이에 따라 자신에게 정해진 음정의 소리를 낼 것 같다. 이 새들은 살아 있는 새의 지저귐과 달리 기계가 제공하는 속도와 넓이를 벗어나지 못한다. 지저귀는 새들은 높은 창공을 날지 못한다. 지저귀는 기계에 일체화된 새들은 단조로운 지저귐의 틀을 벗어나지 못한다. 지저귀는 기계가 이미 새들이 부르는 노래의 폭과 깊이를 지정하고 있다. 소리 내는 네 마리 새들은 어떤 노래를 부르고 있을까? 하모니는 이루어질까? 이미 정해진 음정을 반복해서 노래하므로 이들의 지저귐에서 새로움을 찾기는 힘들 것 같다. 지저귀는 새들은 아래에 보이는 고정 탁자와 돌림 손잡이(플랫폼)에 의해 그렇게 배치되어 있기 때문이다. 새들은 자유롭게 노래하기를 원하고, 날아가고 싶지만 사슬에 매어 있기 때문에 그리할 수 없다. 무수히 반복되는 지저귐은 자주 들으면 소음이 되어 버린다. 한 소리 또 하고, 또 한 소리 또 하는 반복의 지저귐에도 불구하고 ‘지저귀는 기계’이기 때문에 동일한 움직임에 따라 똑같은 목소리로 지저귀기를 그치지 않는다. 클레는 이미 오래 전에 기계와 더불어 지저귀는 사람들을 생각한 건 아닌가 하는 생각마저 든다.

클레는 선을 기계적인 느낌으로 표현하기 위해 독특한 방법을 사용했다. 바탕을 칠한 종이 위에 검은색 유화 물감이 칠해져 있는 종이를 덮고, 그 위에 미리 그려놓은 밑그림을 겹쳐 놓았다. 밑그림의 선을 따라 뾰족한 도구로 꾹꾹 눌러 그림을 그리면 검은색 유화 물감이 바탕 종이에 찍혀 나온다. 클레는 이런 방법으로 인쇄하는 것과 비슷한 효과를 냈다.

사용자 집단으로 구성된 플랫폼에 세워진 새는 새로운 뭔가를 향하여 지저귀고 있는 중이다. 서로 다른 주둥이 모양의 새는 각자 다른 방향을 보고 있으나 한 가지로 서로 연결되어 있다.

이처럼 기계의 특징을 강조하니 새들은 자유와 기쁨을 잃고 그저 시키는 대로만 움직이는 불쌍한 새들이 됐다.

자유로움의 대명사인 새와 인간 문명을 대변하는 기계를 하나로 묶으면서 클레는 20세기 유럽 문명이 기술과 이익만을 강조하다가 인간성을 잃고 스스로 파괴되는 것을 걱정한 것은 아닐까.

weeklyfocus

weeklyfocus@focuscolorado.net